ブーバ・キキ効果:音と図形の結びつき

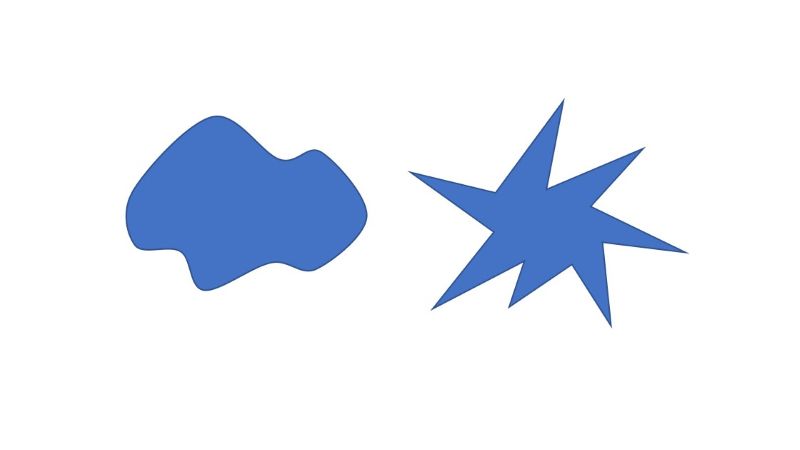

上の図に描かれた2つの図形を見てください。これらの図形のどちらかに「ブーバ」という言葉を割り当てる場合どちらの図形を選びますか?次に「キキ」という言葉の場合はどちらの図形を選びますか?

おそらくブーバは左の丸い形を選び、キキは右の角ばった形の図形を選んだのではないでしょうか。また、選ぶ際、何か明確な理由はあったでしょうか?これも特に明確な理由はなく、なんとなくブーバやキキという言葉の響き(音声)から図形を選択した方が多いのではないでしょうか。このようなブーバやキキといった無意味な単語の音声と、ある特徴を持つ図形が結びつくことはブーバ・キキ効果と呼ばれ、そのメカニズムを探るために多くの研究が行われています。今回はこのブーバ・キキ効果についてご紹介します。

文化間で共通してみられる

この音声と図形の結びつきは、異なる文化や言語体系を持つ間でも共通して見られます(1)。あるインターネットを使った大規模な調査では、9つの語族に属する25個の言語から合計約900人が参加しました。言語には英語など西欧の言語や、日本語などアジアの言語まで幅広く含まれていました。調査の結果、多くの言語でブーバ・キキ効果は観察され、特にローマ字を用いる言語は他の言語より効果は強い傾向がありました。このことから各言語の正書法の影響はあるものの、音声と図形の結びつきには文化に依存しないような聴覚と視覚の統合のメカニズムが背後にあることが示唆されます。

無意識下で処理が行われる

冒頭では、明示的に言葉に当てはまる図形を選択してもらいましたが、この音声と視覚の連合は、暗黙的なバイアスを測る潜在連合テスト(Implicit Association Test)によって、無意識的にも起こっていることが示唆されています(2)。このことから、音声と図形の結びつきの処理は自分でコントロールが難しく、比較的自動的に行われていると考えられます。また、脳内でのブーバ・キキ効果に関わる処理を調べた研究によると、被験者に単語と図形の結び付きを明示的に求めない場合でも、音声と視覚のミスマッチ(例えばブーバという音声とギザギザした角ばった図形が表示される)が起きた時に前頭前野の活動が上昇していました。これは被験者が自動的に感じてしまった音と視覚の違和感が、脳活動を上昇された可能性があります。

母音・子音の影響

音声と図形の結びつきには、言葉に含まれる子音が母音に比べてより大きな影響を持つこともわかりました(3)。/l/ や /m/ といった子音を含む言葉は丸い形と、/t/や/k/といった子音を含む言葉は角ばった形と結びつく傾向がありました。この傾向は、これらの子音と組み合わせられる母音に関わらずみられました。母音に関しても、子音ほど影響は強くないものの、/o/や/u/は丸い形に、/i/や/e/は角ばった形と結びつく傾向がありました。発音の仕方や物理的な特徴が影響していると考える人もいますが、明確な理由はまだわかっていません。

文字の形の影響

アルファベットの視覚的な形状をみると、例えば “g” や “s” はカーブが含まれ、”z”やk”は角ばった部分が含まれます。このような文字の視覚的特徴も、ブーバ・キキ効果への影響が示唆されています(4)。”gege”のように子音の”g”がカーブを含む場合と、”zeze”のように子音の”z”が角ばった部分を含む言葉と、丸い形やとがった形の抽象的な図形とのマッチングを評価させると、カーブを含む文字の言葉は丸い形の図形と、角ばった部分を含む文字の言葉はとがった形の図形と結びつく傾向がありました。評価時に、文字を見せた場合と、音声のみで文字自体は見せない場合の両方でこの傾向は得られました。この結果は、言葉と図形の結びつきは、書字を学ぶことによって身についていったことを示唆しています。

発話時の口の形の影響

基本的に発話するときの口の形は、言葉によって異なります。例えば、ブーバ等の丸い図形に結び付けられる言葉を発声するときは口が丸い形に、キキ等の角ばった図形に結び付けられる言葉を発声するときは口が横に広がり横にとがったようになる傾向があります。そのため、発話時の口の形が、言葉と図形の結びつきに関連しているように思いますが、実験の結果によると特にそのような関連性は見つかりませんでした(5)。また、発話時の口の動作がブーバ・キキ効果と関係があるのであれば、音声を逆再生して発話が難しい音声を聞かせて図形との結びつきを聞くとブーバ・キキ効果は弱まるように思いますが、そのようなことは起きませんでした。このことより、発話時の口の形の影響は弱く、音声の持つ性質の方がブーバ・キキ効果には重要であることが考えられます。

音の周波数の影響

言葉を発話したときの音声の周波数は一般的に単語によって異なり、丸い図形と結びつく単語を発話した時の音の高さは、角ばった図形と結びつく単語を発話した時の音の高さより低くなります。この音声の音の高さ(周波数)と図形の結びつきを調べたところ、音声の周波数が高いほど角ばった図形と結びつけられる傾向があることがわかりました(5)。この周波数のブーバ・キキ効果への影響は、音声を逆再生した場合や現実の物体を叩いた音声(ヤカンなどの金属音、クッションなどのドスンという音)の場合、純音の場合でも見られました。このことから音の高さが音と図形の結びつきの重要な要因の一つであることが考えられます。

まとめ

以上のように、ブーバ・キキ効果自体はわかりやすく非常に頑健性の高い現象なのですが、その原因はまだ明快に分かっていません。しかしながら今後も研究が進むことで、音声や音の性質といった聴覚情報と、図形といった幾何学的な視覚情報がどのように脳内で処理され統合されているのかの解明に、ブーバ・キキ効果が大きな役割を果たすと考えられます。その先にはさらに、言語がどのように成立していったのかといった重要なテーマにも大きく貢献する可能性があります。

センタンでは、脳波や心拍、皮膚電気活動などの生体情報の計測・解析から、ヒトの状態や影響などを深く知るサポートを行っています。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

引用文献

- Ćwiek, A., Fuchs, S., Draxler, C., Asu, E. L., Dediu, D., Hiovain, K., … & Winter, B. (2022). The bouba/kiki effect is robust across cultures and writing systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1841), 20200390.

- Peiffer-Smadja, N., & Cohen, L. (2019). The cerebral bases of the bouba-kiki effect. NeuroImage, 186, 679-689.

- Fort, M., Martin, A., & Peperkamp, S. (2015). Consonants are more important than vowels in the bouba-kiki effect. Language and Speech, 58(2), 247-266.

- Cuskley, C., Simner, J., & Kirby, S. (2017). Phonological and orthographic influences in the bouba–kiki effect. Psychological research, 81, 119-130.

- Passi, A., & Arun, S. P. (2024). The Bouba–Kiki effect is predicted by sound properties but not speech properties. Attention, Perception, & Psychophysics, 86(3), 976-990.

● 引用・転載について

- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。

- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。

● 免責事項

- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。