集団極性化と多元的無知

現代企業において、職務タスクの達成、経営方針の決定、開発計画の立案など、さまざまな場面で、集団・チームで議論し、意思決定をします。但し、集団内の議論は必ずしも良い結果をもたらすとは限らず、かえって問題を起こす場合があります。例えば、議論して良案を出すつもりが、より極端な結論になってしまうことがよくあります。また、ある団体のメンバーに個別に意見を聞くと、多くのメンバーは現在のグループのルールや規範を変えた方が良いと言いつつも、いざ全員の前で投票する際に多くのメンバーは現状維持を選んでしまうことが多いです。社会心理学は、前者のような現象を集団極性化(group polarization)(1)と呼び、そして後者の状況を多元的無知(2)と呼んでいます。今回のコラムでは集団における心理現象の集団極性化と多元的無知について紹介します。

「集団極性化」とは

集団極性化は「議論後の集団としての意見や判断が議論前の個人の意見や判断よりも極端になりやすい」という現象をさします。

Stonerは個人の意思決定と集団の意思決定を比較すると集団の決定の方がよりリスキーもしくは慎重な選択になる現象を確認しました(3)。

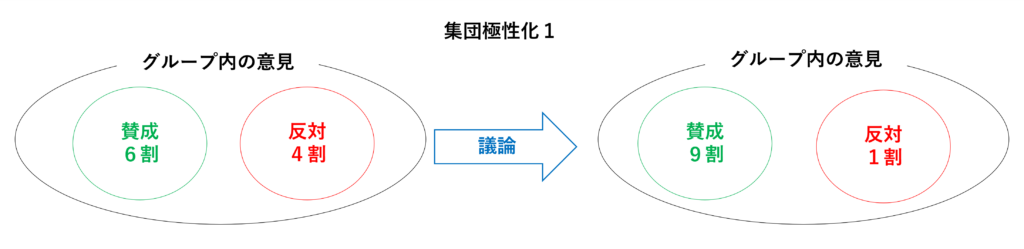

図「集団極性化1」で示しているように、議論する前に賛成した人は6割でしたが、議論した後はより多くのメンバーが「多数派」の意見に従いました。

そしてWallach & Koganの研究では, 集団議論前と後で集団内の結論が変わらない場合でも、議論後の個人の意見は議論前よりも極端になることが示されました(4)。

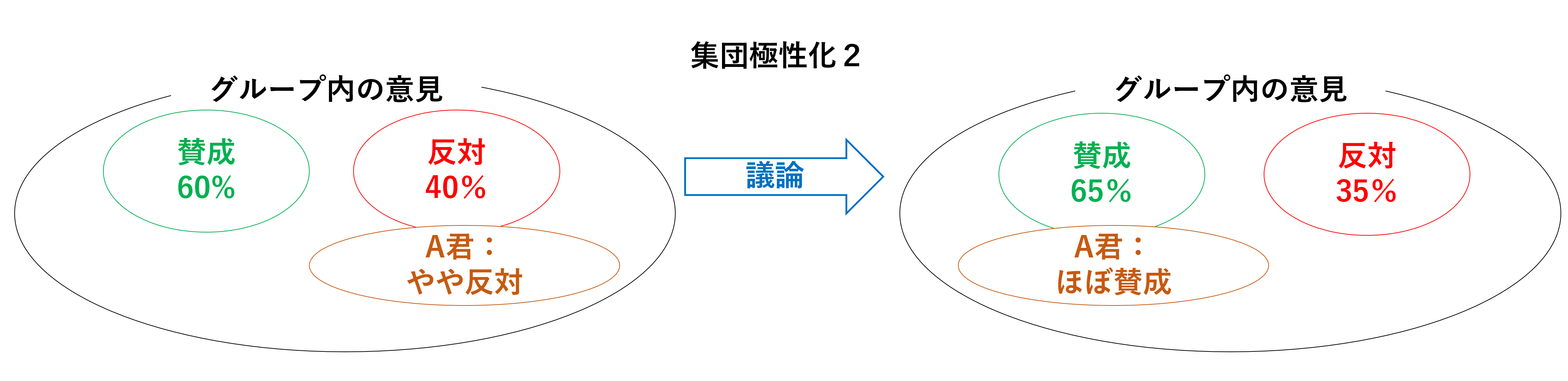

図「集団極性化2」で示しているように、議論後の集団内の意見は賛成派がわずかに増えましたが、A君個人の意見はより「多数派」(やや反対からほぼ賛成)になりました。

Lamm & Myersは集団極性化の特徴として、その状況において優勢な傾向性(多数派の意見や態度がさらに強まり、極性化する傾向性)を強める点を挙げています(5)。

その集団極性化の理由として、社会心理学の先行研究は主に下記の三つを挙げました(1)。

- 社会的比較理論により、個人は社会的に望ましい自己を呈示しようという動機付けを持っている。そこで、議論の中で他者の考えや判断と接触することで,どの意見が多数派を占める意見であるかを認識し、その多数派意見を「望ましい意見」と認識して、支持する方向への態度変容が生じる。

- 説得的論拠理論により、ある意見を支持する論拠の説得力が態度変容において重要な要因であるとされている。そこで、支持する論拠の数が多いほど、妥当性が備えていると認識されやすいため、支持者が多い意見を支持する方向への態度変容が生じる。

- 準拠情報的影響理論では、議論前に内集団の規範から逸脱した態度を持っている人は、自分が所属している集団(内集団)に対する社会的アイデンティティを維持するため、議論後その内集団規範に収束する方向への態度変容が生じると主張している。

上記の理論は、さまざまな視点から集団極性化が発生するメカニズムを説明しようとしています。そして、現実社会において 上記の理論が同時に成立することがよくあります(6)。つまり議論することにより、多数派の意見や態度が望ましい・妥当である・内集団の規範であると思われ、個人が持っている態度を変容させることができます。

「多元的無知」とは

多元的無知はある集団において自らは集団規範を受け入れていないにもかかわらず、他のメンバーのほとんどがその規範を受け入れていると信じている状況をさします(2)。先行研究では、最小集団(実験の直前にランダムで作った集団)(7)における議論を始め、男子大学生の飲酒規範(8)、アメリカ南部白人男性の暴力是認規範(9)、日本の地域活動規範(10)など、さまざまな場面で観察されました。職場でよくある「上司がまだ残業しているのに自分が先に帰るのはよくない」ことや、筆者出身の中国でよく議論された「結婚の披露宴は職場の全員に招待状を出すべき」ことなども、多元的無知により発生・維持されている「規範」です。

多元的無知には三つの要素があります。

- ズレの知覚(misalignment):個々のメンバーが、自分があることに対する認識と他のメンバーの認識(推測)との間にズレがあることを知覚しているか。

- 誤知覚(misperception):個々のメンバーが、他のメンバーの認識を正しく知覚しているか(個人が推測した他のメンバーの認識が、実際の多くのメンバーの認識と乖離しているか)。

- 上記の誤知覚が集団全体の間に共有されているか。

先行研究では、個人自らの選好と一致しない行動でも、多元的無知により、集団のメンバーがその行動を取り続けることによって集団内の文化が形成・維持されることがあると示しました(11)。特定の行動傾向が集団内の人々の間で共有され、当初は多元的無知に基づいて意に染まらない行動をとった個人が、やがてその行動に合致するように自らの選好を変化させ、いわばその行動に即した価値を内面化させていくこともありえます(12)。つまり、多元的無知は組織文化の形成と維持を促進できる面もありますが、「悪質な組織文化」が固着する要因でもあります。

まとめ

「集団極性化」は集団と個人の態度と行動傾向の変化に着目し、そして「多元的無知」は集団と個人の態度と行動傾向の維持に着目していますが、一つの共通点があります。それは個人の態度・傾向が妥当性を持つ・規範的な集団内の多数派の態度・傾向に影響されていることです。

多数決で集団の意見を決めるのは決して悪いというわけではありませんし、規範や伝統を守ることも大事です。但し、様々な立場からの意見をまとめて、よりバランスがいい結論を出したい場合、集団極性化により結論が偏ってしまうと議論する意味がなくなります。また、組織風土を変えようと改革を目指していても、多元的無知により現状維持になることもあります。

そのような形式だけの相談や議論をなくして、集団極性化と多元的無知を防ぐことが重要です。そして、前述の集団が極性化する理由と多元的無知の要素から見れば、その二つの現象を抑制するため、下記の対策が取れます。

まず、組織のダイバーシティを高め、多様性を尊重し、異なる背景や価値観を持つ人々を受け入れることが重要です。つまり、各々の意見が「多数派」や「慣習」と違っても、自分の意見を発言できる安心した環境を作ることです。

そして、もっと重要なことは、組織内の意思疎通です。正木らの研究(2)では、個人レベルで多くのメンバーが自分のダイバーシティ信念を高めようとしても、「同僚はそう思っていない」と誤認識した場合、結果的に「少数派」の発言と行動を控えることになります。そのため、「集団内の多くのメンバーが多様性を認め、求めている」という認識の共有が、集団極性化と多元的無知を防ぐための鍵になっています。

センタンでは、脳波や心拍、皮膚電気活動などの生体情報の計測・解析から、ヒトの状態や影響などを深く知るサポートを行っています。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

引用文献

- 松木 祐馬, テキストベースの議論が個人の態度変容に与える影響―ベイジアンANOVAによる平均値の比較―, 実験社会心理学研究, 2019-2020, 59 巻, 2 号, p. 61-73.

https://doi.org/10.2130/jjesp.1822 - 正木 郁太郎, 村本 由紀子, ダイバーシティ信念をめぐる多元的無知の様相:職場におけるズレの知覚と誤知覚, 社会心理学研究, 2021, 37 巻, 1 号, p. 1-14.

https://doi.org/10.14966/jssp.2001 - Stoner, J. A. F. (1968). Risky and cautious shifts in group decisions: The influence of widely held values. Journal of Experimental Social Psychology, 4, 442–459.

https://doi.org/10.1016/0022-1031(68)90069-3 - Wallach, M. A., & Kogan, N. (1965). The roles of information, discussion, and consensus in group risk taking. Journal of Experimental Social Psychology, 1(1), 1–19.

https://doi.org/10.1016/0022-1031(65)90034-X - Lamm, H., & Myers, D. G. (1978). Group-induced polarization of attitudes and behavior. Advances in Experimental Social Psychology, 11, 145–195.

https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60007-6 - Brown, R. J. (1988). Group Processes: Dynamics within and between Groups. Oxford: Basil Blackwell. (ブラウン,R. 黒川正流・橋口捷久・坂田桐子(訳)(1993).グループ・プロセス 北大路書房)

- Miller, D. T., & McFarland, C. (1987). Pluralistic ignorance: When similarity is interpreted as dissimilarity. Journal of Personality and Social Psychology, 53(2), 298–305.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.2.298 - Prentice, D. A., & Miller, D. T. (1993). Pluralistic ignorance and alcohol use on campus: Some consequences of misperceiving the social norm. Journal of Personality and Social Psychology, 64(2), 243–256.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.2.243 - Vandello, J. A., Cohen, D., & Ransom, S. (2008). U.S. Southern and Northern Differences in Perceptions of Norms About Aggression: Mechanisms for the Perpetuation of a Culture of Honor. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(2), 162-177.

- 岩谷 舟真, 村本 由紀子, 規範遵守行動を導く2つの評判:居住地の流動性と個人の関係構築力に応じた評判の効果, 社会心理学研究, 2017, 33 巻, 1 号, p. 16-25.

https://doi.org/10.14966/jssp.1619 - Zou, X., Tam, K.-P., Morris, M. W., Lee, S.-l., Lau, I. Y.-M., & Chiu, C.-y. (2009). Culture as common sense: Perceived consensus versus personal beliefs as mechanisms of cultural influence. Journal of Personality and Social Psychology, 97(4), 579–597.

https://doi.org/10.1037/a0016399 - 岩谷 舟真, 村本 由紀子, 多元的無知の先行因とその帰結:個人の認知・行動的側面の実験的検討, 社会心理学研究, 2015, 31 巻, 2 号, p. 101-111.

https://doi.org/10.14966/jssp.31.2_101

● 引用・転載について

- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。

- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。

● 免責事項

- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。