我々は「情報を食べて」いる?:背景情報やラベリングが感情・感覚に与える影響

やや古い話とはなりますが、某有名ラーメン漫画に、「やつらはラーメンを食ってるんじゃない。情報を食ってるんだ」というセリフが登場し(1)、現在でもネットミーム的な人気を博しています。これは実際のラーメンの味ではなく、インターネットや口コミ、店の広告などによって仕入れた情報をもとに商品を評価する消費者を揶揄するセリフとして登場していました。

一見すると、自分の感覚ではなく商品の周辺情報をもとに評価をする人間は信念がなく滑稽であるようにうつりますが、果たして我々は「情報」に惑わされずに評価を行うことができるのでしょうか。

情報が感情に与える影響

我々は、画像や映像に対して様々な感情を喚起します。多くの人にとって、危険な場所で危うく命を落としかけるような映像や、流血を伴うグロテスクな映像は不快な感情を喚起させる刺激として機能します。

しかしながら、もしもこれらに背景情報が加わると、たちまちその映像の評価が変わってくるかもしれません。例えば、危険な場所での活動映像は、訓練を積んだ救助者が遭難者を助けるためのものであり、救助者が危険を感じることはない、と伝えられたらどうでしょうか。また、流血を伴うグロテスクな映像は、手術の映像であり、その手術によって様々な障害が改善されることになる、と伝えられた場合を考えるとどうでしょう。

もちろん、それでも苦手な映像であるという人は多いと思いますが、なんの背景情報もなしに映像を見た場合と比べると、その映像に対する評価は変わってくるのではないでしょうか。上記の条件で実験的な検証を行ったのが手塚ら(2)で、なんの予告もなしに映像を見せる場合、どのような映像が映されるかについての説明を行う場合、そしてその映像についての背景情報を追加する場合とで、主観的な映像に対する評価を比較しています。結果として、背景情報を伝えられた群は映像の変化に伴う主観感情の変化が検出されず、その他の群と比較して主観的感情の変化が小さいという結果が得られています。

「一転してポジティブな評価になる」とはいきませんが、少なくともネガティブな感情の喚起を抑えるという効果が、背景情報の付与にはありそうです。

情報が感覚・知覚に与える影響

さて、感情的な体験に情報が影響を与えるというのは、考えてみると当たり前のことのようにも感じます。同じプレゼントをもらったとしても、好意を抱く人からもらう場合と、あまり関心のない人からもらう場合で嬉しさが異なるように、我々の感情的な体験は入力される刺激に加えてその背景情報に依拠している部分も大きいわけです。

しかし、感覚・知覚の話となるとどうでしょうか。甘いと言われたから甘く感じる、白いと言われたから白く感じる、というのは、確かに多少はあるかもしれませんが、そこまで大きな効果はないのではないか、と感じる方も多いと思います。もちろん自分の感覚にどの程度自信があるかは人によりますが、何らかの刺激を知覚するときにその知覚自体が背景情報によって異なる、ということがあるのでしょうか。ここでは、2つほど例を紹介してみます。

1つ目は、完全に感覚・知覚の話ではありませんが、商品のレビューに関する例です。ビールのような有名で多種多様な飲料は、それ専門の評価サイトが存在しており、観点別の評価と総合評価が行えるものも存在します。ベルギーの研究(3)では、研究の中の一部として訓練されたビールの品評者と、一般消費者によるレビューの比較を行っています。この研究では、訓練された評価者の場合には総合的な評価とビールの値段との相関関係は非常に小さかったのに対して、一般消費者のレビューによる総合評価はビールの値段と中程度の相関関係を示していました。つまり多くの消費者にとって、「より高いビール」は「より良いビール」であると感じる傾向が存在したことになります。

この例は比較的納得のいきやすい結果のように感じます。一般消費者ということは多くの場合で自ら懐を痛めて対象のビールを購入しているわけで、奮発して買った高いビールは良いものだと感じたくなる傾向は理解できそうです。それこそ美食漫画であれば揶揄の対象となってしまいそうですが、当人が実際に美味しく感じているのであればそれに越したことはありません。なかには、頑張って美味しいと思い込もうとしている人もいるかもしれませんが……。

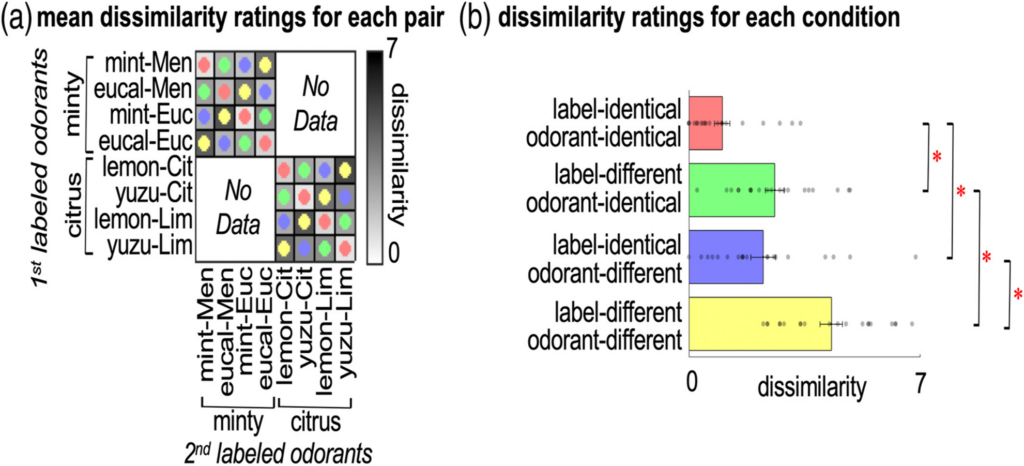

2つ目は、匂いの知覚に事前の情報(ラベリング)があたえる影響を、主観的な評価に加えて脳の血行動態の点からも検証した研究です(4)。この研究では、ミント系2種類、柑橘系2種類の香りを用いて、「同じラベリングのもとで異なる香りを提示されたときの、被験者の香りに対する類似度評価」を検討しています。つまり、同じ香りが提示されると被験者は考えているわけですが、実際には異なる香りが提示され、その2つの香りの主観的な類似度を評価しているわけです。

まず主観的な類似度についてですが、この研究では結果として「ラベリングも香りも異なる」条件と比べて、「ラベリングが同じで香りが異なる」条件では主観的な類似度がより近しいこと、つまり似た香りであると判断していることがわかりました。同じラベリングが与えられることにより、異なる香りであるという感覚・知覚が軽減されている、と考えられるかもしれません。

(4)の文献による主観的な香りの差とラベリングに関する結果の図

ラベリングが異なり、香りも異なる(黄色)と比べて、ラベリングが同じで、香りが異なる(青)やラベリングが異なり、香りが同じ(緑)では香り間の不一致感が少なく評価されていることがわかる。

引用:Human Brain Mapping, Volume: 45, Issue: 6, First published: 24 April 2024, DOI: (10.1002/hbm.26681)

また、この研究では、fMRIを用いて脳血流の差異についても検討しています。こちらの解析では複数の結果が出ているため、この研究のみから脳血流量の変化の観点について決定的なことは言及できません。しかし、今後、嗅覚情報の入力を受ける段階からラベリングによって脳活動の変化が生じることが精緻にわかっていくと面白そうです。

まとめ

我々は普段、多くの情報の中に生きており、そうした情報が我々の行動や思考に影響を与えているということについては論を俟たないところであると思います。しかし、我々が感じる感情や、見るもの、嗅ぐもの、聞くものといった感覚情報についてはどこか自分だけのもので、周囲からの影響を受けづらいようにも感じます。こうした素朴理論とは対照的に、科学的な研究の結果は、我々の感情や感覚入力もその背景情報やラベリングの影響を受ける可能性を提示しています。

大変興味深い内容である一方で、我々が真に個人でありうるような、自己という存在を規定する要素、自由意志はどこかにあるのか、という気持ちにもなってきます。哲学者のデカルトは方法的懐疑を通して「考える、ゆえに我あり」と結論しましたが、自己以外のすべてを否定されたときに、我々は「考える」ことができるのか、というのも現代的には面白いテーマとなりそうです。

センタンでは、上記のような人の感情・感覚についての情報収集や実験調査も行っております。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

引用文献

- 河合単, 久部緑郎. 「ラーメン発見伝」, 1巻(2000年), 小学館

- 手塚洋介. 「感情制御の精神生理学 : 快不快の認知的評価」, 2018, ナカニシヤ出版

- Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, Cool L, Herrera-Malaver B, Vanderaa C, Theßeling FA, Kreft Ł, Botzki A, Malcorps P, Daenen L, Wenseleers T, Verstrepen KJ. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nat Commun. 2024 Mar 26;15(1):2368. doi: 10.1038/s41467-024-46346-0. PMID: 38531860; PMCID: PMC10966102.

- Okumura T, Kida I, Yokoi A, Nakai T, Nishimoto S, Touhara K, Okamoto M. Semantic context-dependent neural representations of odors in the human piriform cortex revealed by 7T MRI. Hum Brain Mapp. 2024 Apr 15;45(6):e26681. doi: 10.1002/hbm.26681. PMID: 38656060; PMCID: PMC11041378.

● 引用・転載について

- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。

- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。

● 免責事項

- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。