ゲーム理論と実験ゲーム

ゲーム理論は、厳密な数理的方法論を用いて経済主体の行動を解明することを目的とする理論です。そして、心理学、特に社会心理学の分野でもゲーム理論を用いて、人間の間で何らかの利益や損失が発生する状況において、人間同士がいかに協力・競争するかを研究してきました。そこで、本コラムでは心理学界隈でのゲーム理論に関する発見、および仮説を検証するために使われていた実験ゲームについて紹介します。

ゲーム理論とは

ゲーム理論の基礎は、経済社会とは人々が一定のルールの下でそれぞれの目的を実現しようとする一つのゲームであり、人々の意思決定は互いに影響を及ぼし合うという意味で相互依存的であるという社会認識です(1)。そして、ゲーム理論は、複数のプレイヤーの間に拘束力のある合意を結び協力して行動する協力ゲーム理論(英:cooperative game theory)と、拘束力のある合意を結ぶことが不可能で個々のプレイヤーが自分の利得のために独立して行動する非協力ゲーム理論(英:noncooperative game theory)に分けられています(2)。

また、ゲーム理論は下記3つの要素で成り立っています。

プレイヤー:意思決定の主体、個人から組織、国も一つのプレイヤーとして取り扱えます。

戦略:各プレイヤーがとり得る選択肢(行動)。

利得:個人の効用(Utility)、企業の利潤(Profit)、生物の適応度(Fitness)や生存する子孫の個体数の期待値など、様々なポジティブな結果を指します。

そして、ゲーム理論は上記の要素と数学的な方法を用いて様々な理論とモデルを提出し、経済社会(人と組織)の動きを説明しました。その影響を受けて、社会学や心理学、生物学などの分野もゲーム理論を導入し、様々な実験パラダイムを作りました。それらの実験パラダイムは、プレイヤーが二人のゲームとプレイヤーが複数いる集団のゲームに分けられています。

囚人のジレンマ

プレイヤー二人の協力行動を検討するために最もよく用いられるモデルの一つは、「囚人のジレンマ」というモデルです(3)。囚人のジレンマで代表的なゲームは「囚人ゲーム」です。下の青色の表で示したように、二人の「共犯者」が逮捕されて「囚人」となり、互いの状況を確認できなくなっています。そこで、二人とも否認した場合、証拠不十分で両方とも軽い刑(懲役3年)をくだされますが、もし片方が白状して片方が否認した場合、白状した囚人は減刑(不起訴)を受けられて、否認した囚人はより多くの責任(懲役10年)を負うことになります。もし両方とも白状すれば、どちらにも5年の懲役がくだります。

そして、より一般的な状況を検討するため、社会心理学の研究では、「囚人のジレンマ」を上の緑色の表に変更しました。

この社会心理学における実験ゲームの結果は下記のようになります。

(ア) 個人にとっては「非協力」を選択する方が常に利得がある(最大1,500円、最低500円)。

(イ) 二人とも「協力」を選択した場合、1,000円をもらえる。

(ウ) 一人は「協力」、もう一人は「非協力」を選択した場合、「協力」を選択した人は報酬を得られない。

この結果から囚人のジレンマでは、二人の利得を最大化できる「協力」する戦略は、個人にとって0円しかもらえないリスキーな戦略になります。それに対して、「非協力」を選択すると最低でも500円をもらえますので、最適な戦略になると考えられます。こうして、一人のプレイヤーにとって一番合理的な選択とプレイヤー全員にとって一番合理的な選択が一致していない状況が生じ、ジレンマになります。

ここまで読むと「囚人のジレンマ」に関する推論は、「人間は利己的」と主張していると見えますが、実際に「囚人のジレンマ」ゲームを実施した先行研究の結果では、多くのプレイヤーが「協力」の戦略を選択しました。その現象の原因を究明するため、様々な仮説が提出され、証明されました。

その仮説の一つは、人間は「互恵性」を持っていることです。具体的には、人間は「協力的な相手には協力、非協力的な相手には非協力を返す」という「互恵」と「報復」の行動原理で動いています。匿名の同じ人と「囚人のジレンマ」ゲームを繰り返し行うと、「互恵」と「報復」の繰り返しにより相手が「協力的」であるかどうかを確認でき、協力的な相手とは協力関係を結ぶことができました。そして「報復」を続ける「非協力的」な相手とは、次からゲーム(取引)をしない結果となりました (3)(4)。

もう一つ重要な仮説があります。それは、互いに「相手は自分と同じ集団に所属しているか否か」がわかっている場合、人間は自分と同じ集団に所属している相手により協力的になる傾向があります(5)。その傾向(バイアス)に基づいて、「集団」、「信頼」、「ひいき」などに関するたくさんの研究が行われました。(本研究については「職場の心理学[2]:内集団と信頼」をご覧ください)

「囚人のジレンマ」の他に、「最後通牒ゲーム」という二人の間で行われる実験ゲームがあります。互いに面識がない2人のプレイヤーを「提案者」と「応答者」に分けます。「提案者」は恣意的に両者の報酬取り分を配分できますが、「応答者」が拒否した場合、両方何も得られません。例えば1,000円を配分する場合、「提案者」のベストの戦略は自分に999円、「応答者」に1円を配分することになります。但し、数多くの実験結果でそのような提案を受け入れる「応答者」はほとんどいませんでした。その原因は、「不公平に対する怒り」と言われています(6)。

社会的ジレンマ

前述のように、社会心理学の研究者たちは、実験ゲームを用いて多くの知見を得られましたが、もしゲームのプレイヤーの数が増えた場合は状況が変わり、今までの結論が成立しないこともあります。

そこで本項ではグループ間で発生する、個人にとって合理的な選択がグループ(組織など)にとって最適な選択と一致していない状況「社会的ジレンマ」についてお話しします。

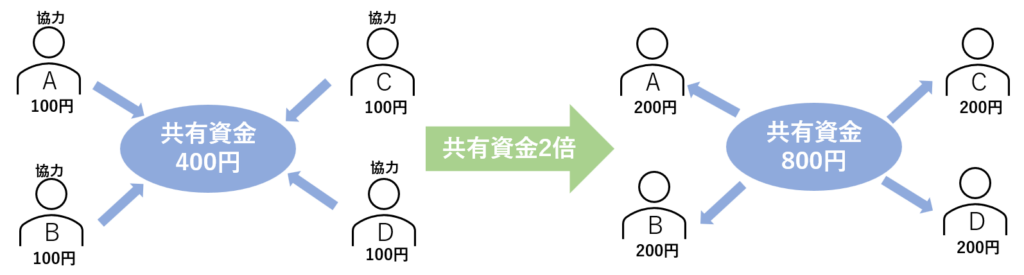

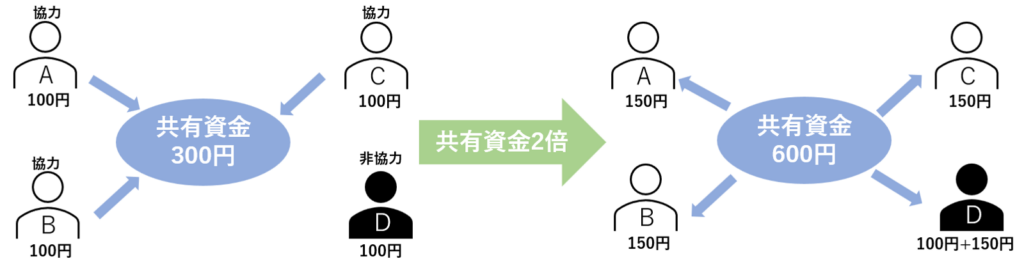

ゲーム理論における「社会的ジレンマ」の基本的な仕組みは下の図で示しています。プレイヤーは初期資金(100円)を持っています。「協力」の戦略を選んだ場合、その人が所有する初期資金は共有資金に入ります。そして、共有資金が倍になり、プレイヤー全員に均等に振り分けられます。

上の図で示しているように、プレイヤー全員が「協力」を選ぶことで、共有資金が800円となって、一人において最終的な利得が200円になります。但し、下の図のように、もしプレイヤーDが「非協力」を選んだ場合、共有資金は600円となり、均等に全員に配分すると一人において150円をもらえることになります。そしてプレイヤーDは最初に100円を出資していなかったため、Dだけが初期資金+配当分の250円を得られることになります。このように、「社会的ジレンマ」も「囚人のジレンマ」と同じように、個人にとって「非協力」は「協力」よりも常に得になりますが、全員が「協力」を選択する場合と比べ、得られる利得が少なくなります。

そこで、「社会的ジレンマ」が「囚人のジレンマ」と異なることは、ゲームを繰り返しても、「互恵性」を成立させることができないということです。その理由は2つあります。

1つ目の理由は、「囚人ゲーム」ではゲームの結果で相手の選択がわかる為、次のゲームで「互恵」するか「報復」するかを判断できます。一方で、「社会的ジレンマ」のゲームにおいては誰かが「非協力」を選択したことはわかりますが、誰が選択したのかは分かりません。その場合「互恵」と「報復」の対象がゲーム参加者全員になっているため裏切り者がいるが全員に互恵するか、もしくは一部裏切り者がいるから全員に報復するかという新たな矛盾(ジレンマ)が生み出されました。

2つ目の理由は、「囚人ゲーム」では「報復」されても引き続き「非協力」を選んだ相手に対して、プレイヤー自身でゲ―ムをやめるという決断はすぐできますが、「社会的ジレンマ」の場合はプレイヤーDが「非協力」の戦略を選んでも、残り3人の利得も増えた(他の3人にとって損失になっていない)ため、プレイヤーはゲームをやめる決断がすぐにできない場合もあります。

実際に先行研究の中で、複数回の「社会的ジレンマ」ゲームが行われた場合、試行を繰り返しているうちに協力的な行動を取るプレイヤーの数が段々減っていき、最終的に多数のプレイヤーが非協力的になってしまいました。つまり「社会的ジレンマ」ゲームでは、わずかな非協力者の混入によって相互協力関係が崩壊し(7)、「囚人のジレンマ」で成立した「人間は互恵性を持ち、取引を繰り返すことで協力関係を作れる」という説明ができなくなりました。

では、なぜ複雑な人間社会の中で、長期的な協力関係が成立できたのでしょうか。そのメカニズムを検討するため、社会学と社会心理学の学者は新しいゲームを作って、実験を行いました。それらのゲームの中に代表的な例として、「罰付きの社会的ジレンマ」と「第三者罰ゲーム」を紹介します。

「罰付きの社会的ジレンマ」はその名の通り、プレイヤーは自分以外の非協力的なメンバーに罰を与えることができます。そして、試行ごとにグループを再編成して、メンバーを変更した場合でも、多くのプレイヤーは非協力的なメンバーに罰を与えました。その上、罰付きの条件は罰なしの条件よりも、全体の協力率が高くなりました(8)。つまり、非協力者に罰を与える制度は、集団内の協力を促進できると示唆しています。

「第三者罰ゲーム」とは、実験のプレイヤーではなく、全プレイヤーの戦略を知り、非協力的なプレイヤーに罰を与えられる「第三者」がゲームに参加する実験ゲームです。「第三者罰ゲーム」では、相当数の第三者は非協力的なプレイヤーに罰を与えました。そして、「罰」を与える際に自分の参加報酬を減らされる場合でも、非協力的なプレイヤーに罰を与えた参加者もいました。これらの結果に基づいて、「第三者罰ゲーム」は、統制された条件の中で社会的な規範がどのように守られたかを検討するツールになっています(9)。

実験ゲームと組織の運営

ゲーム理論と実験ゲームは複雑な人間社会から特定の場面を取り出して抽象化し、数理学的な方法で解析してきました。そこから得られた知見は、組織の管理・運営の場面で活用できます。

例えば、実際の組織の中でも、「社会的ジレンマ」のような、個人にとって利得が最大化できる行動は、組織全体にとっては非協力的な行動となり、メンバー全員に不利益をもたらす状況はよくあります。そこで、非協力者に「罰」を与える制度もしくは役職を作ることが、組織内の協力関係を維持する要になります。一方で、ゲーム理論の研究で、数理的に「一番合理的な戦略」や「一番高い利得を得られる戦略」という「最適解」がありますが、これを妄信するのは危険です。本コラムでも紹介したように、「最後通牒ゲーム」においては「不公平に対する怒り」により「何も貰えないより1円を貰う」選択を受け入れるプレイヤーは少なく、「第三者罰ゲーム」においては自分の利得を減らしてでも非協力的なプレイヤーに罰を与える第三者も存在するからです。

まとめ

ゲーム理論は何十年に渡って発展し、特に1994年John Nashがノーベル経済学賞を受賞した以来、経済社会に大きな影響をもたらしました。

本コラムが強調したいことの一つ目は、ゲーム理論を正しく理解し、その価値を発揮するのに、多分野的な考え方が不可欠であることです。例えば、経済学などの分野は、「このモデルの利得の期待値が最大になる解」を検討していますが、決してその「解」が現実世界で一番いい選択と主張しているわけではありません。一方で、社会学や社会心理学は、プレイヤー全員の利得を最大にするという前提がある中で、プレイヤーが選択する戦略の動機を中心に検討していて、「このような状況の中でなぜ多くの人はその戦略を選択したのか」、「このような状況の中でベストと思われている戦略はどういうものか」を究明しようとしています。その二つの視点からゲ―ム理論を考えることで、現実の組織内の管理・運営や組織間の協力・競争など、様々な場面に役立つでしょう。

本コラムが強調したいことの二つ目は、ゲ―ム理論には限界があることです。現実世界では、実験ゲームのように簡単に互恵関係を結ぶことができません。例えば、とある商品を製造する同業者たちは互いの利益を守るため、協定価格を設定することは、「プレイヤー全体の利益を向上させる」戦略になりますが、消費者の不利益になる可能性があるため、独占禁止法により禁止されています。ゲ―ム理論は基本的にプレイヤーの利得や動機を中心に考えていますが、現実世界では、プレイヤー以外の多くの人と組織がそれぞれの「役」を担って動いていますので、ゲーム理論から得られた知見や結論を実際に適用する前に「プレイヤー以外の要因」を忘れてはいけません。

センタンでは、脳波や心拍、皮膚電気活動などの生体情報の計測・解析から、ヒトの状態や影響などを深く知るサポートを行っています。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

引用文献

- 岡田 章, ゲーム理論の歴史と現在, 経済学史研究, 2007, 49 巻, 1 号, p. 137-154.

- Nash, J.F. (1951). NON-COOPERATIVE GAMES. Classics in Game Theory.

- 堀田 結孝, 人間の協力行動に関する実験ゲーム研究と組織管理への応用可能性, 組織科学, 2019, 53 巻, 2 号, p. 33-42.

- Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. New York, USA: Basic Books(松田裕之訳『つきあい方の科学―バクテリアから国際関係まで』京都:ミネルヴァ書房,1998).

- 三船 恒裕, 山岸 俊男, 内集団ひいきと評価不安傾向との関連:評判維持仮説に基づく相関研究, 社会心理学研究, 2015, 31 巻, 2 号, p. 128-134

- 小林 佳世子, ゲーム理論からみた怒りの感情の役割:最後通牒ゲームの受諾者を題材として, 認知科学, 2021, 28 巻, 3 号, p. 445-457

- Boyd, R., & Richerson, P. J. (1988). The evolution of reciprocity in sizable groups. Journal of theoretical biology, 132(3), 337–356.

- Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415(6868), 137–140.

- Fehr, E., & Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms. Evolution and Human Behavior, 25(2), 63–87.

● 引用・転載について

- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。

- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。

● 免責事項

- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。